Долгое время я мечтала об этом интервью, но Юлия – человек невероятно скромный и всё время отказывалась. И вот, наконец, нашлась уважительная причина для разговора – первые гастроли «Иерусалимского балета» в Америке; под этим предлогом мне всё-таки удалось ее уговорить.

В Юлию Шахаль – гендиректора «Иерусалимского балета» – влюбляешься с первого взгляда. Казалось бы, ее должность предполагает строгость, жесткие решения, неумолимую стратегию, но руководитель и балерина существуют в ней в одной пластике, вероятно, танцуя свое внутреннее па-де-де. Строгость и мягкость движутся синхронно, точно ощущая, когда поддержать, а когда отпустить. Кажется, эта должность стала для нее формой заботы: о людях, о балете, о балансе между искусством и реальностью.

Очень харизматичная, с умопомрачительной фигурой, Юлия (можно я буду называть ее Юлей? так привычнее) – человек с необычным сценическим прошлым и умением быть абсолютно настоящей. К тому же она на диво интересный собеседник: любая беседа с ней оставляет ощущение живой, ясной мысли.

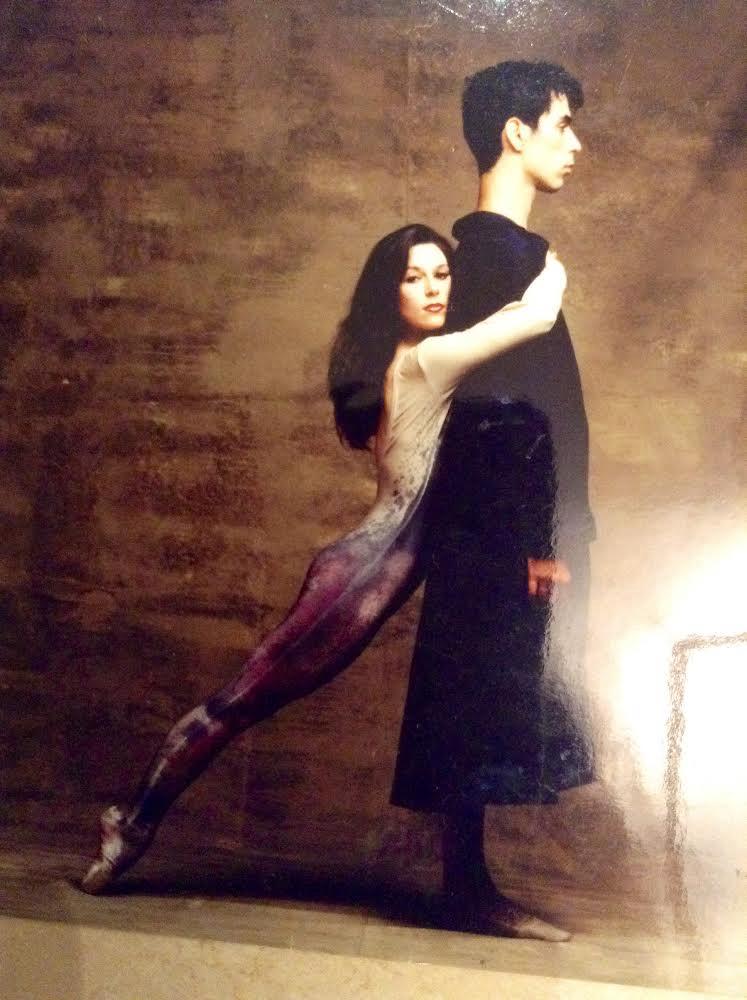

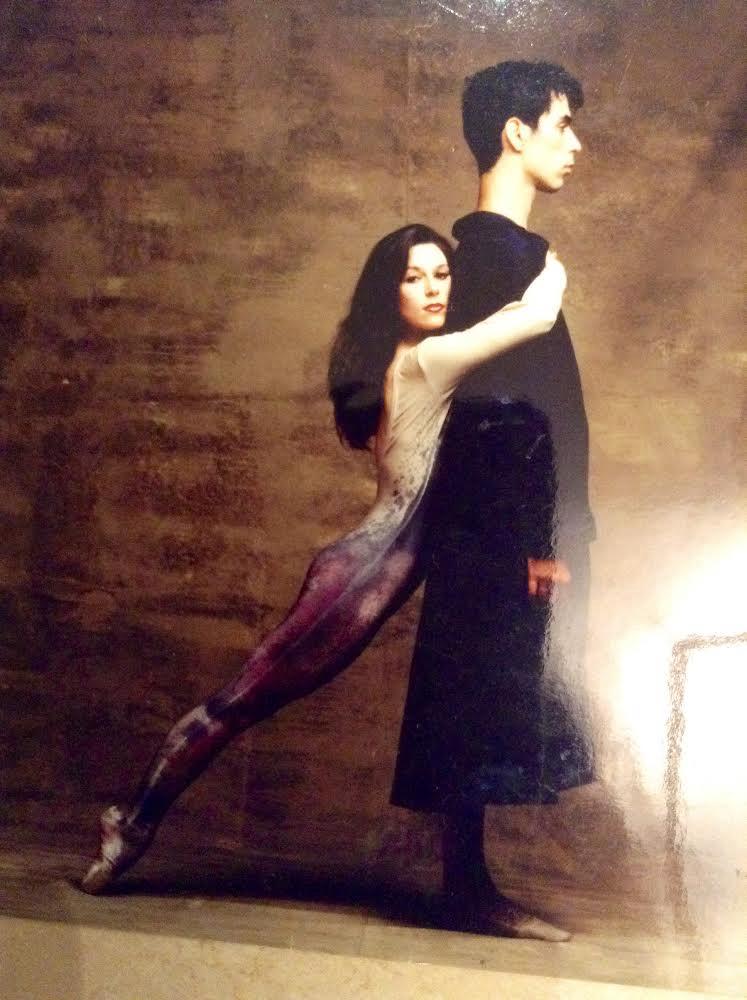

Когда Юля говорит о балете, в ее голосе слышится дыхание моря. Возможно, потому, что оно всегда присутствует в ее жизни: от Баку, где она родилась, до прибрежных городов Израиля, где она занимается сёрфингом (да-да!). И еще пара строк из биографии: выпускница Бакинского хореографического училища, Юлия прошла путь от солистки Азербайджанского театра оперы и балета до танцовщицы «Израильского балета», а затем – до генерального директора «Иерусалимского балета» Нади Тимофеевой. Сегодня Юля готовит труппу к гастролям во Флориде – и делает это с той же точностью, с какой когда-то репетировала вариацию из «Дон Кихота».

Слева направо: Юлия Шахаль, Мартин Шёнберг, Надя Тимофеева

– Юля, логичнее, наверное, было бы начать с гастролей – но мы ведь неформалы, правда? Так вот, руководитель балетной труппы – это больше дирижер, режиссер, штурман или садовник?

– Полагаю, что я все-таки штурман. А садовник – это Надя, на все 100%. Она точно знает, кого и когда нужно «полить» (смеется), кого подстричь, а кому дать расти.

– Продолжаем фантазировать. Если б «Иерусалимский балет» был телом в Солнечной системе – это была бы планета, комета или спутник?

– На данном этапе – всё-таки спутник. Но очень хочется, чтобы он стал планетой: самостоятельной, особенной, ни на кого не похожей.

– А если б «Иерусалимский балет» был человеком, каким бы он был? Сдержанным философом, дерзким подростком или изобретательным авантюристом?

– Сейчас он – изобретательный авантюрист. Но со временем, надеюсь, станет философом. Когда в 2008 году эту труппу создали две потрясающие женщины, Надя Тимофеева и Марина Неэман, речь тоже шла об авантюре: без капитала, без каких-либо средств... Они сами шили костюмы, делали декорации, всё строилось на энтузиазме и изобретательности – да, собственно, так оно и продолжается по сей день.

– Авантюризм, по-моему, замечательное качество. Оно должно быть у каждого, кто занимается искусством.

– Согласна. Авантюризм – одна из сторон таланта.

– А вам приходится сдерживать свой авантюризм?

– Да, я больше придерживаюсь рамок и часто «загоняю» в них Надю. Она восторженная, увлекающаяся, хочет всё и сразу.

– Какое слово вы бы написали на занавесе балетного театра, если бы это слово стало манифестом труппы?

– Есть одно слово, которое звучит идеально на иврите: тнуфа, или бе-тнуфа – «взлет», «подъем». Это размах, импульс, движение вверх. Одну из программ нашей школы я даже так и назвала – Бе-тнуфа.

– В балете всегда есть ось вращения – пируэт, центр тяжести, точка равновесия. Где ваша личная ось – в работе и в жизни?

– Мое ядро – неравнодушие. На иврите это опять-таки лучше звучит – ихпатиют. И еще: мой папа всегда говорил, и мне, и моим сыновьям – «только вперед». Это стало неким девизом нашей семьи.

– Балет требует предельной точности. Где вы позволяете себе неточность, хаос, случайность?

– Нигде. Ни в жизни, ни в работе. Потом ведь мне же с этим бороться.

– Это следствие балетного воспитания или врожденная черта?

– И то, и другое. В детстве на меня сильно влияла моя бабуля – у нее была невероятная страсть к порядку. Она и меня к этому приучила – до сих пор, если вокруг меня хаос, я начинаю паниковать. Так что точность и четкость для меня – скорее, образ жизни.

– Бабушка ведь не была балериной?

– Нет, она была музыкальным работником. Прекрасно играла на фортепиано, работала в детских садах, была человеком редкой энергии и выдумки. Мне всегда казалось, что у неё не 24, а 48 часов в сутках. Мы жили все вместе, семь человек, и она держала на себе весь дом, никому не позволяла приближаться к кухне, даже посуду не разрешала мыть... И при этом не пропускала ни одной премьеры – будь то спектакль или фильм, первой прочитывала новые книги и журналы того времени – «Новый мир», «Неву»... Она успевала всё, да еще и обшивала нас всех. А какие она устраивала праздники! На мои дни рождения очередь выстраивалась... В общем, она была уникальной женщиной, абсолютно.

– Кто в семье решил, что вы должны стать балериной?

– Мама. Сказала: «Ты девочка, у тебя должна быть красивая фигурка, осанка, походка». И отдала меня во Дворец пионеров, а потом вся наша группа пошла поступать в хореографическое училище. Но приняли только меня. Мама испугалась, подумала, а вдруг экзаменаторы ошиблись? – ведь балерин у нас в роду не было. Говорит: может, тебя просто так приняли, а ты неспособная вовсе? И решила узнать мнение профессионала. А у маминой подруги был приятель, Миша Гавриков – он танцевал в нашем театре оперы и балета. Вот они и задумали показать меня Мише, чтобы он сказал, стоит мне учиться или нет. Пришла я к нему, он меня посмотрел и вынес вердикт: данные есть, но не такие, что ах, упасть. Давайте, говорит, поступим так: если она в первом полугодии получит больше тройки, пусть остается. Я получила четверку. И осталась. К слову, мне ни разу не ставили меньше четверки – на госэкзамене даже пятерку получила.

– После училища вы сразу попали в театр?

– Да, в Азербайджанский театр оперы и балета. Из нашего выпуска взяли всего четверых. Я там танцевала до репатриации в Израиль, мне давали очень хорошие сольные партии. Параллельно заочно училась в Пятигорском институте иностранных языков на факультете французского. Это тоже идея мамы: она очень боялась, что со мной, не дай Б-г, что-нибудь случится, с ногами, к примеру, и я не стану балериной, поэтому нужна вторая профессия. И буквально с четвертого класса взяла мне учителя французского. Учебу я совмещала с театром – это было нелегко, конечно, но в итоге я получила диплом преподавателя французского и даже год преподавала у нас в училище.

– Французский пригодился в Израиле?

– Еще как! Когда приехала, в Ашдоде с выходцами из Марокко общалась исключительно по-французски.

– А когда вы здесь затанцевали?

– Я ведь репатриировалась на четвертом месяце беременности, в ожидании своего старшего сына. А как только родила, пошла показаться Берте Ямпольской в «Израильский балет». И меня туда сразу же приняли. Конечно, надо было входить в форму, я занималась с утра до ночи, но я была счастлива, абсолютно счастлива. Я чувствовала себя своей, уже никакой не «новой репатрианткой», этот груз эмиграции моментально свалился с плеч.

Я танцевала много интересных партий – особенно ценной для нас тогда была хореография Баланчина. «Израильский балет» имел разрешение на ее исполнение, к нам приезжали репетиторы из Фонда Баланчина. Это был бесценный опыт. Помню, в конце 90-х здесь выступали артисты из Большого театра, так вот, они говорили нам: «Если вы танцуете Баланчина – вы уже счастливые люди». Мне посчастливилось исполнить лирическую вторую часть «Symphony in C» Бизе-Баланчина – там сольная партия как белое адажио из «Лебединого». Позже Берта Ямпольская ставила на меня свои балеты, в том числе «Gurre-Lieder» на музыку Шёнберга. Было много сольных вариаций, и пластика в них была совсем иной.

– Вашему телу ближе классический балет?

– Да, классический абсолютно. Тело мое недостаточно хорошо знает современный балет, о чем я жалею. Был период, когда худруком в «Израильском балете» стал Идо Тадмор, и я решила посещать занятия по современному балету для взрослых, чтобы проникнуться духом нового худрука. Мне очень нравится эта пластика, но провести ее через свое тело тяжело.

– Трудно поверить, что у вас, такой тоненькой и изящной, трое сыновей. Всем интересно, как балерина восстанавливается после родов?

– С трудом! Каждую беременность я набирала по двадцать килограммов. При том, что будучи беременной вторым сыном, я продолжала танцевать. Но после его рождения поняла, что вернуть телу сценическую форму будет слишком тяжело. Мне было тридцать четыре, а труппа у нас была молодая. И я решила, что нет смысла прикладывать титанические усилия, чтобы протанцевать еще годик-другой.

– Какое самое абсурдное, но по-своему гениальное предложение вы получали за время своей карьеры?

– Вот как раз когда я была беременна, гендиректор «Израильского балета» Хилель Маркман вдруг предложил: «А приходи-ка ты в офис, будешь мне помогать в маркетинге». Потом, когда я уже родила и собиралась уйти из труппы, он остановил меня: «Ты так хорошо начала продвигать балет, оставайся». Так я из солистки превратилась в менеджера по продажам. Постепенно стала директором по маркетингу, потом советником генерального директора – и по продажам, и по креативному продвижению. Этот переход оказался судьбоносным: я смогла соединить опыт балерины с продюсерской логикой. К тому же я привлекла в труппу многих танцовщиков из-за рубежа (кого только я не привозила!), настояла на включении в репертуар «Жизели» и «Дон Кихота» – классики, которую до сих пор танцуют. Это было непросто, но мне все-таки удалось Берту уговорить.

– То есть вы остались с балетом, просто сменив амплуа.

– Именно. Этот «абсурд» стал моим счастьем. Опыт, связи, понимание – всё пригодилось. Потом я стала независимым консультантом, занималась маркетингом и продюсированием проектов. Всё это я сейчас переношу в «Иерусалимский балет».

– Вы упомянули, что постоянно учитесь.

– Да, это моя слабость и радость. Я прошла курс «Управление учреждениями культуры и искусства» в Тель-Авивском университете, а недавно – программу Манхигут бе-тарбут («Лидерство в культуре»). Замечательный курс: преподаватели нас не учили, а слушали. Фактически, мы учились друг у друга – директоров разных культурных институций.

– Когда гендиректор – балерина, это помогает или мешает?

– С одной стороны, помогает, с другой – мешает. Потому что как профессионал я вижу, что хотела бы сделать по-другому и что хотела бы улучшить, но не могу этого сделать, потому что я не педагог-репетитор и не хореограф. Когда человек приходит со стороны и меньше понимает эти тонкости, ему, наверное, легче. Я же профессионально подмечаю все детали – например, когда девочки не вытягивают пальцы, и так далее.

– Как вы формулируете художественную миссию «Иерусалимского балета» сегодня? Что является сердцевиной его идентичности?

– Здесь всё предельно ясно: мы говорим «Иерусалимский балет» – подразумеваем «Надя Тимофеева». Она – сердце, ось, вдохновение этой труппы и этой школы. И мама, и педагог, и хореограф, и режиссер, и художник, человек, который не сдается и воспитывает новое поколение танцовщиков с любовью и верой. Без нее этого балета не было бы никогда. Я преклоняюсь перед всем, что Надя сделала и продолжает делать. И в каких непростых условиях. Что же касается миссии «Иерусалимского балета», то попробуйте-ка вырастить учеников, которые пройдут путь от школы до сцены, останутся в искусстве и будут танцевать в нашей труппе! Да и во множестве других коллективов – Надины ученики танцуют по всему миру, в лучших израильских компаниях в том числе – в «Бат-Шеве», «Камеа», Кибуцном ансамбле… В разные годы половина «Израильского балета» состояла из Надиных учеников!

– Идеальный «репертуарный портрет» труппы через десять лет – каков он?

– Классика и неоклассика, точнее, как сейчас принято говорить, современный классический балет. Но мне очень хочется, чтобы наши артисты могли так же хорошо танцевать и модерн. Настоящий, глубокий, не декоративный.

– Есть ли для вас ориентиры среди ведущих балетных компаний мира, с которыми хотелось бы выстроить диалог на равных?

– В основном все ведущие труппы. И Гранд-опера, и Нидерландский Национальный балет, и Лондонский Королевский, и Большой, и Мариинский театры. У всех уже есть в репертуаре и классические балеты, и модерн. В Гранд-опера, например, идет работа Хофеша Шехтера – абсолютного модерниста. Есть и постановка Оада Нахарина – тоже чистый модерн. На такие труппы можно равняться, и, конечно, все на них равняются. А сравнительно недавно, летом 2023 года, меня поразила труппа из Моравии и Силезии – NDM Ballet Ostrava, с которой я работала вместе с Офером Заксом. Они потрясающие, довольно-таки малоизвестны пока, но репертуар у них изумительный: и классика, и современные классические балеты, и contemporary. У нас они танцевали Мауро Бигонцетти, которого я обожаю и с которым мечтаю однажды поработать вместе. Если через два года «Иерусалимский балет» станет труппой такого типа – со своим репертуаром, как сейчас, с нарративными постановками, как сейчас (таких ведь трупп всё меньше, мало кто сегодня делает сюжетные балеты), но при этом работающей в разных стилях, я буду счастлива. Ведь «Иерусалимский балет» – это театр балета, не просто труппа. И это для меня важно.

– Вы едете сейчас на гастроли во Флориду с двумя спектаклями – «Гудини. Обратная сторона» и «Memento». Что, на ваш взгляд, сильнее всего удивит американскую публику в израильских танцовщиках – неочевидное, не на афишах?

Думаю, артистизм. Западные труппы, как правило, менее эмоциональны, а балеты Нади Тимофеевой невозможны без эмоций. Именно выразительность исполнителей – то, что удивит больше всего. В «Memento», например, где рассказывается о балерине Франциске Манн, танцевавшей в газовой камере Освенцима и пристрелившей трех нацистов, эта эмоциональность проявляется особенно сильно. Невозможно не проживать этот материал изнутри. Иногда балерины даже начинают плакать. Хотя говорят, что артист не должен плакать, он должен заставить плакать публику, но чувства переполняют, порой они едва могут дышать... И это передается зрителям. Недавно на спектакле в Бат-Яме плакали все – и балерины, и люди вокруг.

– Такое я видела лишь однажды, на концертном исполнении «Богемы» в Израильской филармонии. Слезы – реальные слезы – текли по лицу всех без исключения певцов, у Мими даже косметика потекла... А в финале слезы текли и у нас, сидящих в зале, как будто мы впервые переживаем девичью смерть от чахотки.

– Это вообще трудно себе представить – петь и плакать одновременно. Танцевать и плакать, вероятно, проще... Но когда такое происходит, мурашки по коже. Особенно в «Memento», где и тема, и время еще у нас такое, всё в пандан.

– Американские гастроли «Иерусалимского балета» – серьезный шаг. Какие стратегические задачи стоят за этим туром, помимо выступления на новой сцене?

– Это не просто гастрольный тур. Это настоящая коллаборация – сотрудничество с Florida Atlantic University в Бока-Ратон. Помимо шести спектаклей, у нас запланированы мастер-классы Нади Тимофеевой и Мартина Шёнберга, ее правой руки, заместителя худрука «Иерусалимского балета». Надя готовит специальную постановку для студентов университета – им предстоит выучить ее за считаные дни и исполнить перед одним из наших спектаклей. Кроме того, два студента примут участие в самом спектакле «Memento» – как персонажи. Девочка будет танцевать цветочницу, мальчик – почтальона, который приносит страшные вести еврейской семье в Польше, он же станцует друга младшей сестры Франциски. Меня это особенно трогает. Как раз в эти дни Надя и Мартин проводят репетиции по Zoom, а их американский педагог Эйден Неттлз разучивает с ними фрагменты и проводит репетиции на месте. Она написала нам, что ребята сейчас работают над «Атиквой». И что интересно – оба студента не еврейской национальности, а сама Эйден – афроамериканка.

– Она возглавляет хореографический факультет?

– Да, факультет хореографии и танца. У них есть и классика, но в основном – модерн и джаз. Так что для них это настоящий вызов. Кстати, в будущем году студенты из Florida Atlantic University приедут к нам в Иерусалим на летний курс. То есть это не одноразовые гастроли, а долгосрочное сотрудничество.

– Кстати, почему именно Флорида стала первым гастрольным направлением?

– Эти гастроли стали возможны благодаря председателю нашей амуты, доктору Айелет Гилади – всё ведь начинается с личных связей, а у нее много знакомых в университетской среде, поскольку вся ее жизнь так или иначе связана с академическим образованием. Именно Айелет познакомила нас с профессором Florida Atlantic University Эйден Неттлз, о которой я уже упоминала, а та предложила «Иерусалимскому балету» показать наши спектакли дистанционно. И пришла в восторг... Так всё и случилось.

– Существуют ли опасения антиизраильских настроений во Флориде?

– Американская сторона готова ко всему, местная полиция и полицейские кампуса обеспечат нам охрану. Хотя Бока-Ратон – город с преимущественно пожилыми еврейскими жителями, гостеприимный и дружелюбный.

– Если бы вы могли передать американской публике одно чувство в конверте – что бы это было?

– Эмоция. Переживание. Потому что искусство, особенно танец, должно быть эмоциональным. Оно должно трогать. Передавать чувства. Можно сделать красивые картинки, но если они равнодушные и холодные, в них нет смысла. Я сама очень эмоциональный человек, и верю, что именно чувства – то главное, что остается после спектакля.

– Какой момент гастролей вы ждете не как директор, а как человек – почти по-детски?

– Конечно, я жду первых аплодисментов. Переходящих в овации и крики «браво». Надеюсь, так и будет.

– Есть ли что-то, чего вам не хватает в работе?

– Наверное, уверенности. Сейчас я уже не такая скромная и застенчивая, как раньше, но когда-то была ужасно скованной. На сцене это уходило, особенно в движении. А когда я приехала в Израиль, даже родители заметили, что в пластике стало больше свободы.

– Может быть, на это повлияло свободолюбие страны?

– Может быть. Когда я пришла в «Израильский балет», там было много танцовщиков из Европы и израильтян. Их стиль, их свобода – всё это, наверное, передалось и мне.

– Перейдем к вашему любимому занятию – сёрфингу. Что общего между управлением балетной труппой и удержанием доски на волне?

– На доске, помимо баланса, очень важна координация. Думаю, в управлении труппой и в балете это тоже ключевое – всё должно быть согласовано.

– Если бы одна из вариаций классического балета исполнялась на сёрф-досках, что бы вы выбрали?

– Море у меня ассоциируется с «Корсаром». Пираты, корабль… Я бы оттуда какую-нибудь вариацию исполнила на доске.

– Есть ли в океане хореография?

– Конечно. Я могу бесконечно смотреть на море, как на бесконечно прекрасную хореографию. И вижу в нем скорее современную пластику, чем классическую, кстати.

– Иногда волны, эти барашки, напоминают балетные пачки, правда?

– Да, бывает. Но в движении это всё же современный танец.

– Какой у вас внутренний «саундтрек» во время сёрфинга?

– Вы, наверное, будете разочарованы. Потому что это вовсе не любимая вами классическая музыка. Я пою песню Магомаева «Синяя вечность». Когда гребу на длинные дистанции, всё время ее напеваю. Разговариваю с морем этой песней.

Photo by Gili Lifshitz

– Сёрфинг требует преодоления страха. Что помогает вам в такие моменты?

– Когда поднимается волна, важны интуиция и координация. Тайминг решает всё: ты не поймаешь волну, если не совпадут ее толчок, твой гребок и момент входа.

– А помогает ли вам балетный опыт в сёрфинге?

– Иногда помогает, иногда мешает. В балете нас учили держать равновесие на вытянутых коленях – на согнутых ничего невозможно сделать, ни провернуться, ни выстоять... А в сёрфинге наоборот, мой инструктор все время говорит мне: согни колени, иначе ты упадешь! Пришлось себя переучивать, сгибать колени, ибо на вытянутых ногах на доске не устоять. Чем ниже ты садишься, ты устойчивее, а когда стоишь, колени должны быть полусогнутые. Сейчас я уже привыкла, но поначалу очень мне это мешало.

Сёрфинг – это преодоление. Страхов, неуверенности, самой себя. Я как бы себе доказываю, что могу выйти из зоны комфорта. Сегодня на спокойном море для меня это уже удовольствие, но на волнах – настоящее преодоление, страх и радость одновременно. Я в принципе уже переборола этот страх, но когда нужно поймать волну... Да, я не пойду на волну, которую я не смогу взять. Но кто знает, море же всегда разное, если сегодня я смогла взять волну определенной высоты, то завтра я могу ее не взять, потому что она будет другой. К счастью, моя наставница Кармит знает море как ладонь и учит меня чувствовать ветер, траекторию, взгляд – здесь абсолютно всё важно. К тому же она – настоящая танцовщица на доске.

– Вот как раз: есть ли общие черты между сёрфингом и балетом?

– Баланс, текучесть, момент присутствия, координация – это важно и в сёрфинге, и в балете. Даже виртуоз иногда падает. Я к примеру, какое-то время не занималась на доске, потому что упала не очень удачно и вывернула колено. Но у меня быстро всё заживает. За всю мою карьеру балетную у меня была всего лишь одна травма – когда мой партнер меня уронил. К нам тогда приехал совершенно бесподобный балетмейстер Руди Ван Данциг из Нидерландского Национального балета, ставить «Four Last Songs» Рихарда Штрауса. Четыре пары и один солист – Ангел Смерти – танцевали четыре дуэта, умопомрачительные по своей сложности. Я танцевала в третьей паре, это был самый тяжелый дуэт – там Ангел Смерти забирает женщину, и там была какая-то совершенно сумасшедшая поддержка. И вот мой партнер на репетиции меня уронил – точнее, он меня вдруг опустил, а я думала, что еще в воздухе... В общем, я повредила стопу, все предрекали, что буду как минимум пару месяцев дома сидеть – а я через две недели уже на пальцах танцевала.

– А кроме сёрфинга, есть еще какое-то яркое увлечение?

– Я йогу очень люблю. Очень. Стараюсь практиковать ее часто, потому что йога развивает силу, гибкость и координацию.

Photo by Gili Lifshitz

Сегодняшний балетный артист – это не просто исполнитель, а носитель некого культурного кода. Какими качествами должен обладать танцовщик «Иерусалимского балета»? Есть ли какие-то отличительные качества, по которым он, этот балетный артист, узнаваем, по которым видно, что это именно Надина школа?

– Пируэты. Надина школа – это пируэты. Все Надины ученики и ученицы умеют превосходно вращаться, Надя мастерски этому учит. А Мартин привнес в нашу школу и труппу особенности европейской школы танца – культуру стопы, выворотной и очень воспитанной. И сейчас у наших ведущих балерин очень воспитанные стопы. Я всегда обращаю внимание на стопы и кисти рук – это высший пилотаж в балете. Разумеется, и природа стоп важна, бывают такие жуткие стопы, что даже Мартин не может их перевоспитать, но грамотная постановка делает результат впечатляющим.

– Как «Иерусалимский балет» находит баланс между сохранением израильской идентичности труппы и открытостью к мировым трендам?

– Если говорить об израильской идентичности, это действительно интересная тема. Наши постановки, конечно, строятся на синтезе европейской и русской школ, и это замечательно. Но что такое «израильскость» в классическом балете, где традиции страны минимальны? Надя выбрала еврейскую и израильскую тему, это основное направление наших балетных постановок. Она развивает ее через танец, опираясь на литературу – например, на Моше Шамира (вспомним наш балет «Он шел по полям») и другие израильские классические тексты. Я бы назвала этой некоей балетизацией романов местных писателей. За рубежом это воспринимается скорее как еврейская тема, нежели «израильская», но это наша ниша: рассказывать еврейские истории через танец. Мартин тоже это подхватил, ему близок, например, Кафка, недавно мы сыграли премьеру балета, который он придумал – «Kookl@» про девочку, потерявшую куклу, которой Кафка писал вымышленные письма. В общем, мы первооткрыватели в этом смысле, всегда ведь интересно делать что-то свое.

– Что означает «говорить на языке балета» сегодня – в мире, где визуальные и цифровые формы становятся доминирующими?

– Во-первых, язык танца доступен всем, он смывает границы. А во-вторых, балетный театр, по моему мнению, должен быть посланником культуры, передавать чувства через танец и объединять людей. И это не громкие слова. Пару недель назад мы ездили в Сардинию с группой сёрферов и всячески переживали, как нас там примут, узнав, что мы израильтяне. И вот сидим мы в ресторанчике в маленьком городке, прямо на улице, там играет музыкант и песни поет, знакомые, из нашей юности, феличита и кантаре... И все израильтяне – в основном женщины – вскочили, начали плясать и горланить эти песни. И к нам подключились абсолютно все посетители ресторана, и плясали, и обнимались, и радовались вместе с нами, и им было совершенно неважно, кто мы и откуда. Вот и получается, что танец и вправду объединяет. А если танец еще рассказывает историю, как в «Иерусалимском балете», его ценность неоспорима.

С мужем Яроном

– Если бы вы могли дать совет молодой балерине, которая только вступает на этот тернистый путь, что бы вы ей сказали?

– Танцевать всё время, отдавать себя полностью этому занятию, пока есть силы и прыжок. Балет – это молодость. Опыт приходит, прыжок уходит, как сказала Плисецкая. Пока молодой, пока есть прыжок, нужно это использовать на всю катушку.

– А что бы вы сказали себе 18-летней?

– «Ты не представляешь, сколько волн впереди. Не бойся нырять».

Фотографии из личного архива, предоставлены Юлией Шахаль |