«Паразиты» Пон Чжун Хо

Нечто столь же прекрасное, что и «Магазинные воришки», только с бо́льшим драйвом. Начинаешь совершенно иначе воспринимать философию бытия (не азиаты мы...) и улавливать запах бедности.

«Паразиты» – первый южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Снял шедевр Пон Чжун Хо, в привычном для себя мультижанре, а именно в жанре «пончжунхо». Как всегда, цепляет.

«Синонимы» Надава Лапида

По словам режиссера, почти всё, что происходит в фильме с Йоавом, в том или ином виде случилось с ним самим, когда он после армии приехал в Париж. У Йоава (чей тезка, библейский Йоав был главнокомандующим царя Давида, взявшим Иерусалим) – посттравма и иллюзии, замешанные на мифе о герое Гекторе, защитнике Трои. Видно, таковым он себя и воображает, когда устраивается работать охранником в израильское посольство и когда учит французский в OFII. Но ведь научиться говорить на языке великих философов еще не значит расстаться с собственной идентичностью и стать французом. Сначала надо взять другую крепость – самого себя.

«Frantz» Франсуа Озона

В этой картине сходятся черное и белое (хотя невзначай, того и гляди, вдруг проглянет цветное исподнее), витальное и мортальное, французское и немецкое. Персонажи переходят с одного языка на другой и обратно, зрят природу в цвете от избытка чувств, мерещат невесть откуда воскресших юношей, играющих на скрипке, и вообще чувствуют себя неуютно на этом черно-белом свете. Французы ненавидят немцев, а немцы французов, ибо действие происходит аккурат после Первой мировой. Разрушенный войной комфортный мир сместил систему тоник и доминант, и Франсуа Озон поочередно запускает в наши (д)уши распеваемую народным хором «Марсельезу» и исполняемую оркестром Парижской оперы «Шехерезаду» Римского-Корсакова. На территории мучительного диссонанса, сдобренного не находящим разрешения тристан-аккордом, и обретаются герои фильма. Оттого распутать немецко-французскую головоломку зрителю удается далеко не сразу.

«Патерсон» Джима Джармуша

В этом фильме всё двоится: стихотворец Патерсон и городишко Патерсон, bus driver и Адам Драйвер, волоокая иранка Лаура и одноименная муза Петрарки, японец Ясудзиро Одзу и японец Масатоси Нагасэ, черно-белые интерьеры и черно-белые капкейки, близнецы и поэты. Да, здесь все немножко поэты, и в этом как раз нет ничего странного. Потому что Джармуш и сам поэт, и фильмы свои он складывает как стихи. Звуковые картины, настоянные на медитации, на многочисленных повторах, на вроде бы рутине, а в действительности – на нарочитой простоте мироздания. Ибо любой поэт, даже если он не поэт, может начать всё с чистого листа.

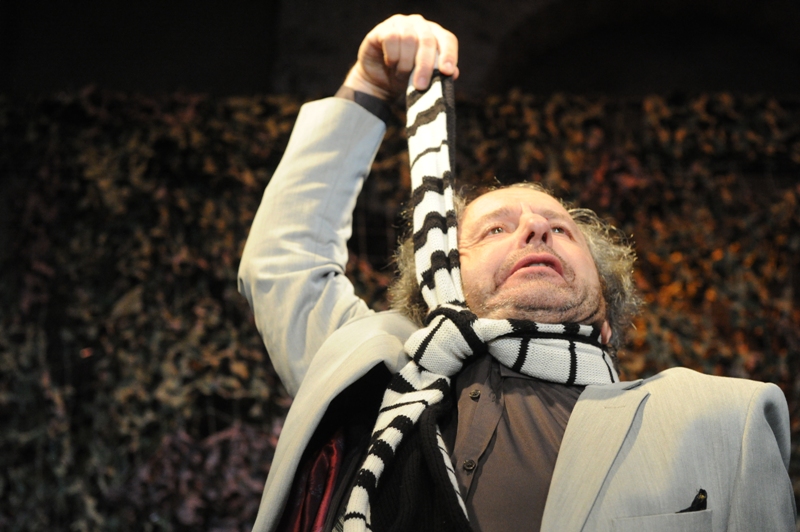

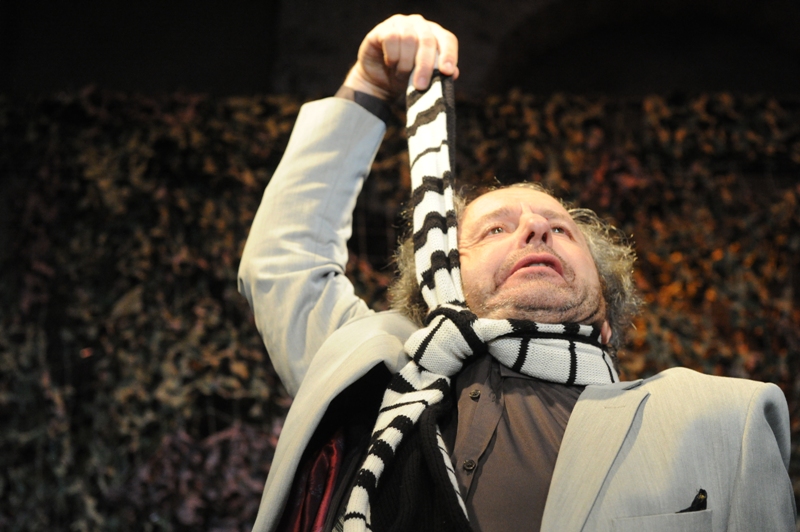

«Ужасных родителей» Жана Кокто

Необычный для нашего пейзажа режиссер Гади Ролл поставил в Беэр-Шевском театре спектакль о французах, которые говорят быстро, а живут смутно. Проблемы – вечные, старые, как мир: муж охладел к жене, давно и безвозвратно, а она не намерена делить сына с какой-то женщиной, и оттого кончает с собой. Жан Кокто, драматург, поэт, эстет, экспериментатор, был знаком с похожей ситуацией: мать его возлюбленного Жана Маре была столь же эгоистичной.

Сценограф Кинерет Киш нашла правильный и стильный образ спектакля – что-то среднее между офисом, складом, гостиницей, вокзалом; место нигде. Амир Криеф и Шири Голан, уникальный актерский дуэт, уже много раз создававший настроение причастности и глубины в разном материале, достойно отыгрывает смятенный трагифарс. Жан Кокто – в Беэр-Шеве. Новые сказки для взрослых

Хоть и пичкали нас в детстве недетскими и отнюдь не невинными сказками Шарля Перро и братьев Гримм, знать не знали и ведать не ведали мы, кто все это сотворил. А началось все со «Сказки сказок» - пентамерона неаполитанского поэта, писателя, солдата и госчиновника Джамбаттисты Базиле. Именно в этом сборнике впервые появились прототипы будущих хрестоматийных сказочных героев, и именно по этим сюжетам-самородкам снял свои «Страшные сказки» итальянский режиссер Маттео Гарроне. Правда, под сюжетной подкладкой ощутимо просматриваются Юнг с Грофом и Фрезером, зато цепляет. Из актеров, коих Гарроне удалось подбить на эту авантюру, отметим Сальму Хайек в роли бездетной королевы и Венсана Касселя в роли короля, влюбившегося в голос старушки-затворницы. Из страннейших типов, чьи портреты украсили бы любую галерею гротеска, - короля-самодура (Тоби Джонс), который вырастил блоху до размеров кабана под кроватью в собственной спальне. Отметим также невероятно красивые с пластической точки зрения кадры: оператором выступил поляк Питер Сушицки, явно черпавший вдохновение в иллюстрациях старинных сказок Эдмунда Дюлака и Гюстава Доре.

Kutiman Mix the City

Kutiman Mix the City – обалденный интерактивный проект, выросший из звуков города-без-перерыва. Основан он на понимании того, что у каждого города есть свой собственный звук. Израильский музыкант планетарного масштаба Офир Кутель, выступающий под псевдонимом Kutiman, король ютьюбовой толпы, предоставляет всем шанс создать собственный ремикс из звуков Тель-Авива – на вашей собственной клавиатуре. Смикшировать вибрации города-без-перерыва на интерактивной видеоплатформе можно простым нажатием пальца (главное, конечно, попасть в такт). Приступайте.

Видеоархив событий конкурса Рубинштейна

Все события XIV Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна - в нашем видеоархиве! Запись выступлений участников в реситалях, запись выступлений финалистов с камерными составами и с двумя оркестрами - здесь. Альбом песен Ханоха Левина

Люди на редкость талантливые и среди коллег по шоу-бизнесу явно выделяющиеся - Шломи Шабан и Каролина - объединились в тандем. И записали альбом песен на стихи Ханоха Левина « На побегушках у жизни». Любопытно, что язвительные левиновские тексты вдруг зазвучали нежно и трогательно. Грустинка с прищуром, впрочем, сохранилась.

«Год, прожитый по‑библейски» Эя Джея Джейкобса

...где автор на один год изменил свою жизнь: прожил его согласно всем законам Книги книг.

«Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» Ёко Тавада

Жизнь – это долгое путешествие в вагоне на нижней полке.

Скрюченному человеку трудно держать равновесие. Но это тебя уже не беспокоит. Нельзя сказать, что тебе не нравится застывать в какой-нибудь позе. Но то, что происходит потом… Вот Кузнец выковал твою позу. Теперь ты должна сохранять равновесие в этом неустойчивом положении, а он всматривается в тебя, словно посетитель музея в греческую скульптуру. Потом он начинает исправлять положение твоих ног. Это похоже на внезапный пинок. Он пристает со своими замечаниями, а твое тело уже привыкло к своему прежнему положению. Есть такие части тела, которые вскипают от возмущения, если к ним грубо прикоснуться. «Комедию д'искусства» Кристофера Мура

На сей раз муза-матерщинница Кристофера Мура подсела на импрессионистскую тему. В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился в кукурузное поле и выстрелил себе в сердце. Вот тебе и joie de vivre. А все потому, что незадолго до этого стал до жути бояться одного из оттенков синего. Дабы установить причины сказанного, пекарь-художник Люсьен Леззард и бонвиван Тулуз-Лотрек совершают одиссею по богемному миру Парижа на излете XIX столетия.

В романе «Sacré Bleu. Комедия д'искусства» привычное шутовство автора вкупе с псевдодокументальностью изящно растворяется в Священной Сини, подгоняемое собственным муровским напутствием: «Я знаю, что вы сейчас думаете: «Ну, спасибо тебе огромное, Крис, теперь ты всем испортил еще и живопись». «Пфитц» Эндрю Крами

Шотландец Эндрю Крами начертал на бумаге план столицы воображариума, величайшего града просвещения, лихо доказав, что написанное существует даже при отсутствии реального автора. Ибо «язык есть изощреннейшая из иллюзий, разговор - самая обманчивая форма поведения… а сами мы - измышления, мимолетная мысль в некоем мозгу, жест, вряд ли достойный толкования». Получилась сюрреалистическая притча-лабиринт о несуществующих городах - точнее, существующих лишь на бумаге; об их несуществующих жителях с несуществующими мыслями; о несуществующем безумном писателе с псевдобиографией и его существующих романах; о несуществующих графах, слугах и видимости общения; о великом князе, всё это придумавшем (его, естественно, тоже не существует). Рекомендуется любителям медитативного погружения в небыть.

«Тинтина и тайну литературы» Тома Маккарти

Что такое литературный вымысел и как функционирует сегодня искусство, окруженное прочной медийной сетью? Сей непростой предмет исследует эссе британского писателя-интеллектуала о неунывающем репортере с хохолком. Появился он, если помните, аж в 1929-м - стараниями бельгийского художника Эрже. Неповторимый флёр достоверности вокруг вымысла сделал цикл комиксов «Приключения Тинтина» культовым, а его герой получил прописку в новейшей истории. Так, значит, это литература? Вроде бы да, но ничего нельзя знать доподлинно.

«Неполную, но окончательную историю...» Стивена Фрая

«Неполная, но окончательная история классической музыки» записного британского комика - чтиво, побуждающее мгновенно испустить ноту: совершенную или несовершенную, голосом или на клавишах/струнах - не суть. А затем удариться в запой - книжный запой, вестимо, и испить эту чашу до дна. Перейти вместе с автором от нотного стана к женскому, познать, отчего «Мрачный Соломон сиротливо растит флоксы», а правая рука Рахманинова напоминает динозавра, и прочая. Всё это крайне занятно, так что... почему бы и нет?

Тайские роти

Истинно райское лакомство - тайские блинчики из слоеного теста с начинкой из банана. Обжаривается блинчик с обеих сторон до золотистости и помещается в теплые кокосовые сливки или в заварной крем (можно использовать крем из сгущенного молока). Подается с пылу, с жару, украшенный сверху ледяным кокосовым сорбе - да подается не абы где, а в сиамском ресторане «Тигровая лилия» (Tiger Lilly) в тель-авивской Сароне. Шомлойскую галушку

Легендарная шомлойская галушка (somlói galuska) - винтажный ромовый десерт, придуманный, по легенде, простым официантом. Отведать ее можно практически в любом ресторане Будапешта - если повезет. Вопреки обманчиво простому названию, сей кондитерский изыск являет собой нечто крайне сложносочиненное: бисквит темный, бисквит светлый, сливки взбитые, цедра лимонная, цедра апельсиновая, крем заварной (патисьер с ванилью, ммм), шоколад, ягоды, орехи, ром... Что ни слой - то скрытый смысл. Прощай, талия.

Бисквитную пасту Lotus с карамелью

Классическое бельгийское лакомство из невероятного печенья - эталона всех печений в мире. Деликатес со вкусом карамели нужно есть медленно, миниатюрной ложечкой - ибо паста так и тает во рту. Остановиться попросту невозможно. Невзирая на калории.

Шоколад с васаби

Изысканный тандем - горький шоколад и зеленая японская приправа - кому-то может показаться сочетанием несочетаемого. Однако распробовавшие это лакомство считают иначе. Вердикт: правильный десерт для тех, кто любит погорячее. А также для тех, кто недавно перечитывал книгу Джоанн Харрис и пересматривал фильм Жерара Кравчика.

Торт «Саркози»

Как и Париж, десерт имени французского экс-президента явно стоит мессы. Оттого и подают его в ресторане Messa на богемной тель-авивской улице ха-Арбаа. Горько-шоколадное безумие (шоколад, заметим, нескольких сортов - и все отменные) заставляет поверить в то, что Саркози вернется. Не иначе.

|

|

«Микро»-летопись

| 27.08.2015 |

Иерусалимский театр «Микро» играет нынче в новом пространстве: столичная мэрия одарила его собственным, специально для него выстроенным залом в Иерусалимском театре. Обретя новое архитектурное тело и благополучно расставшись с коммунальной клаустрофобией (последние десять лет театр ютился на малой сцене иерусалимского «Хана»), «Микро» слегка расширил формат: если ранее он представлял свои идеи – очень изысканные, очень концептуальные, очень первородные – исключительно на иврите, то отныне все «Микро»-спектакли идут с русскими титрами.

Худрук театра – режиссер Ирина Горелик – поясняет, почему «Микро» – это «Микро»:

- Почему «Микро»? Об этом меня спрашивает каждый, кто впервые знакомится с моим театром. Я гордо отвечаю: имя – наследное. Эстрадно-сатирический театр «Микро» под руководством народного артиста России Льва Горелика в 60-80-е годы с неизменными аншлагами гастролировал по СССР. Когда в 90-е годы Горелик приезжал навестить семью в Израиль, его узнавали на улицах русскоязычные жители Иерусалима. Папа был человек-праздник, хотя и считал, что самые грустные люди на свете – это юмористы. В общем (учитывая, что мама тоже работала в театре «Микро»), я недолго искала название для своего театра.

Однако слово «микро», то есть «малый», наполнено для меня и другим смыслом. Человек, его микромир – подлинный предмет театрального интереса. И этого человека нужно видеть крупным планом не в бинокль. Оттого именно малая сцена кажется мне правильным форматом для небольшой драматической труппы. Многие годы нашим домом была малая сцена театра «Хан» в Иерусалиме. И тот зал, который выстроили для нас в Иерусалимском театре, тоже интимный, небольшой. Кстати, такими же будут залы, в которых мы собираемся играть в рамках большого гастрольного проекта с Хайфским театром, который начнется уже в сентябре.

- У вашего театра существует собственный манифест – «Микро»-талмуд. Каковы его основные принципы?

- Автор текста для сцены должен быть гений или, по крайней мере, нобелевский лауреат;

- Слов при постановке должно быть очень много, а на сцене очень мало;

- Декораций должно быть меньше, чем слов, но таких, чтобы зритель помнил всю жизнь;

- Музыка в спектакле должна быть только живая – или очень живая;

- Самым главным постановочным эффектом в спектакле должны быть глаза артиста;

- Ни один человек, ни в зале, ни на сцене не должен догадываться, чем дело кончится;

- Зрители должны дышать-смеяться-плакать в унисон, а артисты поодиночке;

- Все поголовно должны восхищаться режиссером.

- Как бы шутливо ни звучал последний пункт, вы и вправду достойны восхищения. Ибо с вашим появлением город – в данном случае стольный Иерусалим – получил по-настоящему незаурядный театр, где барышни и юноши из б.СССР открыли местной публике глаза на еврейскую и израильскую классику.

- Хочу напомнить, что началось все в 1994 году с открытия в Иерусалиме театральной студии, где студийцы, порепетировав достаточно – для того, чтобы сыграть свой первый спектакль – представили «Золотые все сердца» по мини-пьесам Слаповского. Премьера, что примечательно, состоялась в бомбоубежище района Гило. В 1998-м мы поставили первый спектакль на иврите – «Тень» Шварца – в помещении бывшего детского сада. В 2001 году мы отправились на первые в своей биографии международные фестивали – в Париже и Гренобле, со спектаклем «Игра любви и случая» по Мариво. В 2004-м мы поставили свой первый спектакль по Башевису-Зингеру «Враги. История любви» – на сей раз в «Бейт Шмуэль». В 2005-м состоялась наша первая премьера в статусе театра «Микро» – «Прощание с Дон Жуаном» по Мольеру, А. Толстому и В. Казакову на малой сцене театра «Хан». С той поры на девять лет она стала нашей «домашней» сценой. В 2006 году прошли наши первые гастроли в Тель-Авиве со спектаклем по роману Томаса Манна «Иосиф и его братья». Так что кочевать нам пришлось изрядно. И вот, наконец, премьерой «Тейбеле и ее демона» по Башевису-Зингеру театр «Микро» начал новую жизнь в специально построенном для него зале в Иерусалимском театре.

- В биографии вашего театра действительно многое случилось впервые. И отнюдь не малого масштаба. А если говорить о «Микро»-цифрах?

- Лет, проведенных мною, в этом театре вместе со студией – 20. Лет собственно театру – 10. Поставлено спектаклей – 24. Сейчас в репертуаре произведений – 7. Мест в зале – 140. В труппе артистов – 17. Всего сотрудников – 28. Лет всем вместе – 958.

- Последняя цифра особенно впечатляет – если учитывать, что речь идет о «Микро»… Что ж, перейдем к репертуарной микро-стратегии и макро-тактике.

- Прежде всего хотелось бы упомянуть «Как несколько дней…», поставленный по одноименному роману Меира Шалева – дело в том, что наш театр первым открыл это имя для сцены. Мы вместе с Шалевом ездили в Наалаль, место рождения автора, чтобы прочувствовать атмосферу это удивительного места, которое стало прообразом Кфар- Давид в его романе. Повествование соткано из драматичных, а то и насмешливых житейских историй первых еврейских поселенцев, историй о любви трех мужчин к одной женщине, о сыне трех отцов, наделенном необыкновенным именем, охраняющим его от Ангела Смерти. Эта поселенческая библия стала своеобразным талисманом театра «Микро». А самым захватывающим эпизодом этого спектакля стала его встреча со зрителями Наалаля, потомками героев романа, которые узнали своих близких в сценических героях и полюбили их театральное воплощение.

- Как случилось, что после этого вы плавно модулировали в левиновскую плоскость – и даже разгадали секрет человеческого обаяния?

- Если на афише стоят два слова – «Ханох Левин», то у зрителя тут же просыпается театральный аппетит. А когда рядом написано: «впервые на сцене», то в театр надо бежать срочно. Вот и решили мы поставить левиновскую пьесу «Шозес и Бжежина», с остро закрученной интригой. Шозес хочет жениться и просит у врача совета, как ему укрепить свои мужские силы перед свадьбой. Врач назначает ему такую процедуру, после которой все женщины начинают мечтать о нем. Огромную особенную клизму... Так что каждый, кто посетит этот спектакль, узнает, в чем секрет человеческого обаяния – разумеется, Ханох Левин, как всегда, дает самый парадоксальный ответ.

- Вы перенесли на сцену и дивную малую прозу Этгара Керета, сочинив спектакль «Деньги, здоровье и мир во всем мире». Где у героев есть возможность осуществить свои самые жаркие желания, представив себе, что волшебная золотая рыбка исполнит любое…

- Мне кажется, что о таком спектакле мечтает каждый театр и каждый зритель. Об остросовременном представлении, в котором неожиданно и ярко отразится наша сегодняшняя жизнь. Двадцать лет Этгар Керет пишет в коротких и выразительных новеллах летопись израильской жизни: нелепой, смешной, трогательной, трагической и абсурдной. Самый популярный в стране писатель молодой израильской волны вдохновил нас на создание произведения про нас с вами, таких, какие мы есть на самом деле, без обмана.

Как-то Керет сказал, что Израиль – не государство, а реалити-шоу, и что жизнь в нашей стране не течет, а кипит в бесконечном водовороте. Мы взяли в спектакль 9 его рассказов, которые, на наш взгляд, запечатлели этот водоворот наиболее емко, и вместе с автором создали портрет нашего общества, беспощадный и нежный одновременно. Мы смешали в спектакле языки двух искусств: театра и видео-документа, поэтому жесткий реализм сменяется в этом необычном зрелище необузданной фантазией. Вы увидите документальные съемки реальных людей, услышите, о чем мечтают израильтяне втайне, а затем увидите на сцене, чем оборачиваются эти мечты. И чего жаждет сегодня народ, которому когда-то удалось осуществить мечту о создании собственного государства. В каком-то смысле этот спектакль – путешествие по нашим душам, ошалевшим от войн, рекламы и голливудского вранья, но не утратившим дара Больших Желаний.

- Одним из знаковых спектаклей вашего театра по прозе Башевиса-Зингера стала «Рукопись». Оттого ли, что, как написал один восторженный рецензент, «каждое слово там было о любви и каждое слово хотелось расцеловать»?

- Я люблю его. Люблю уже 20 лет. Рыжего, талантливого, страстного, сомневающегося, грешного, мудрого. Он открыл о моем народе и обо мне самой столько обжигающей правды, что я готова бесконечно погружаться в его завораживающие рассказы. Ставить спектакли по произведениям Исаака Башевиса-Зингера – наслаждение, потому что сюжет их всегда необычен, герои обладают живыми, объемными характерами, нравственные и философские поиски – остры, парадоксальны, а главное, вызывают бурный отклик и жажду встречного поиска. Небольшой рассказ со скромным названием «Рукопись» повествует о том, как хороший еврейский писатель, живущий в Варшаве, написал роман, но тут началась Вторая мировая война и этот роман попал в водоворот истории… Но Зингер не был бы Зингером, если бы он не сочинил по этому поводу волнующую историю любви. А раскрывает ее женщина, в которой живет несколько разных женских образов, даже имен за жизнь у нее было с десяток...

- Вслед за тем вы взялись за «Страхи царя Соломона» – последний роман сына великой еврейской мамы. Звали его Эмиль Ажар, он же Ромен Гари, он же Роман Кацев…

- Да, именно так – Роман Кацев – звали еврейского мальчика, которого мама привезла в Париж из Вильно. Привезла, объявив всем знакомым, что ее сын непременно станет знаменитым военным, знаменитым дипломатом, знаменитым писателем, знаменитым артистом, а также кавалером ордена Почетного легиона. Сумасшедшая еврейская мамаша, ну что с нее возьмешь? Ну а сын стал только военным летчиком... при ее жизни. Она уже не узнала, что после войны ее мальчик стал и генеральным консулом Франции, и получил орден Почетного легиона, и написал 34 великолепные книги, и женился на одной из самых талантливых и красивых американских актрис, и даже сам снял несколько фильмов. Как не узнала, и это уже к счастью, что этот великолепный, невероятно одаренный человек, столь преуспевший во всех своих деяниях, в 66 лет пустил себе пулю в рот. Немыслимая судьба… Так вот, его последний роман, опубликованный под именем Эмиля Ажара, назывался «Страхи царя Соломона». Простая и понятная строчка, так ведь? Но вот какая странность: в ней всё – правда и почти всё – неправда.

- В мире нет ни одного уважающего себя театра, который не ставил бы Чехова. Не избежал этой участи и театр «Микро».

- Да, театр «Микро» уважает себя и зрителя настолько, что поставил чеховские рассказы, впервые переведенные на иврит. И дал этому представлению шокирующее название «Чехов-шоу». Вы скажете: Чехов и шоу? Разве это возможно?

Дело в том, что Чехов, конечно, очень серьезный автор, но больше всего на свете он любил шутки и розыгрыши. Недаром первый сборник своих произведений он назвал «Шалость». Вслед за ним и мы задумали шалость: всё наше представление по чеховским рассказам происходит на подиуме современной моды. Потому что эти рассказы, написанные полтора века назад, оказались невероятно актуальны в наши дни в нашей стране. Кстати, все шесть коротких шедевров Чехова – тоже о любви. О любви к деньгам, к еде, к лотереям, к самим себе и порой к себе подобным. Так что спешите видеть: Чехов в моде!

Биографическая справка:

Ирина Горелик – основательница театра, художественный руководитель, режиссер. Родилась в театральной семье в третьем поколении, детство провела за кулисами Саратовского театра «Микро», наблюдая за сценической работой отца, народного артиста России Льва Горелика, и матери, лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады Людмилы Равницкой. Окончила филологический факультет Саратовского университета и еще во время учебы начала работать в Саратовском театре юного зрителя, став самым молодым завлитом страны. Написала несколько инсценировок, шедших в театре, более 100 текстов песен к спектаклям, пять сценариев к документальным и мультипликационным фильмам, была автором ряда телевизионных и радиопередач о театре, начала пробовать себя в режиссуре. С 1986 по 1990 годы преподавала в Саратовском театральном училище, затем на актерском факультете Саратовской консерватории. В эти же годы работала режиссером в Саратовской филармонии и театральным обозревателем газеты «Саратовские вести», затем возглавила отдел культуры в газете «Саратов». В 1993 году вместе с мужем, сыном и дочерью репатриировалась в Израиль. В декабре 1994 года создала при мэрии Иерусалима юношескую театральную студию, которая получила статус профессионального театра в 2005 году. В 2008 году мэрия Иерусалима и министерство абсорбции присудили Ирине Горелик приз за вклад в развитие культуры и искусства Иерусалима. |

|

|

Элишева Несис.

«Стервозное танго»

|