Некод Зингер – иерусалимский художник, писатель, переводчик etc. (видимо, случился полвека назад некий генетический взрыв, ответственный за появление ренессансного человека) – мифологизирует пространство своего и нашего мира. И жизнь в его прозе и живописи толпится самая разнообразная. Оживают отвергнутые предметы и сущности, и духи прошлого – всемогущие иерусалимские и немощные европейские, и герои раньшего времени. Он не разделяет материю на живую и неживую, время – на сиюминутное и историческое, естественный мир – на бытие «первой» и «второй» природы, реальность – на прошлое и настоящее, память – на реальную и ирреальную. Что ж, veritatem dies aperit.

Эта укорененность в истории породила на свет удивительную свалку мифов, на которой обнаруживаются мириады утраченных сокровищ – артефакты, отгороженные от повседневного окружения пространством игры, как оно описано у Хейзинги, и биоавтографические романы с множащимся образом повествователя своей жизни – столь же реальной, сколь и мифической.

- Некод, в своем романе в пяти частях «Билеты в кассе» (суть Пятикнижие Моисеево, названное вами биоавтографией) вы создаете «другую всемирную историю» с собственным участием. Причем Зингеров в романе сразу несколько – рядовой Зингер, юннат Зингер и т.д., включая и самого автора. Чем объяснить подобное размножение личности?

- В этой книжке я постоянно работаю с механизмом памяти. Собственно, вся она о том, как мы помним, как забываем, как вспоминаем, как придумываем то, что помним, и то, что забыли. Сам я вполне соответствую тому, о чем когда-то говорил Савелий Гринберг: «Иногда мне кажется… что я был неоднократно совершенно другим человеком. И когда я смотрю на это прошлое, я имею в виду какого-то человека, который вроде я, а вроде – совсем и не я». Любой из Зингеров романа – это, конечно, литературный персонаж, а вовсе не я, хотя среди персонажей биоавтографии он единственный, чья фамилия не претерпела легкого искажения. И было бы противоестественным делать вид, что шестилетний мальчик, заблудившийся среди инструментов симфонического оркестра, патлатый новосибирский выпускник средней школы с англо-математическим уклоном и иерусалимец со стажем в четверть века и с седеющей бородой – это совершенно одно и то же лицо. У каждого из них свои представления о вечной жизни, свой опыт, свои утраченные иллюзии, свой набор всемирных историй. Это самоочевидно. Но все мы одной крови, этого тоже нельзя отрицать. Настоящая сионская стая.

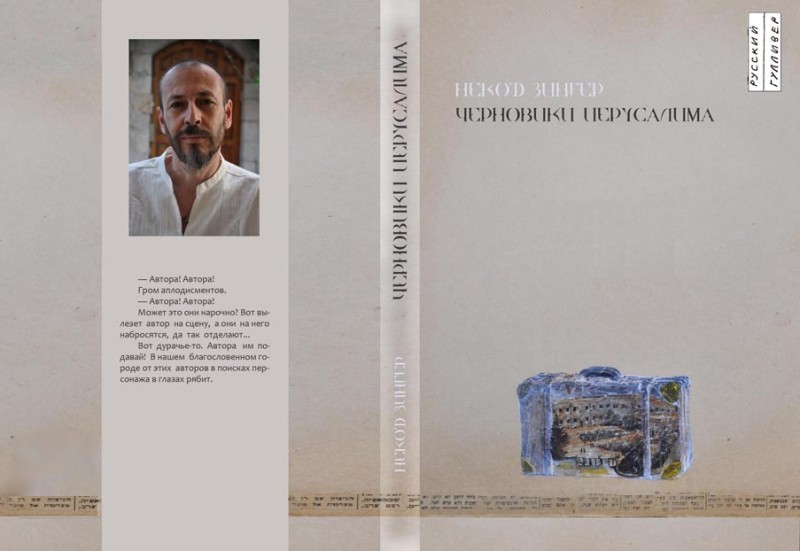

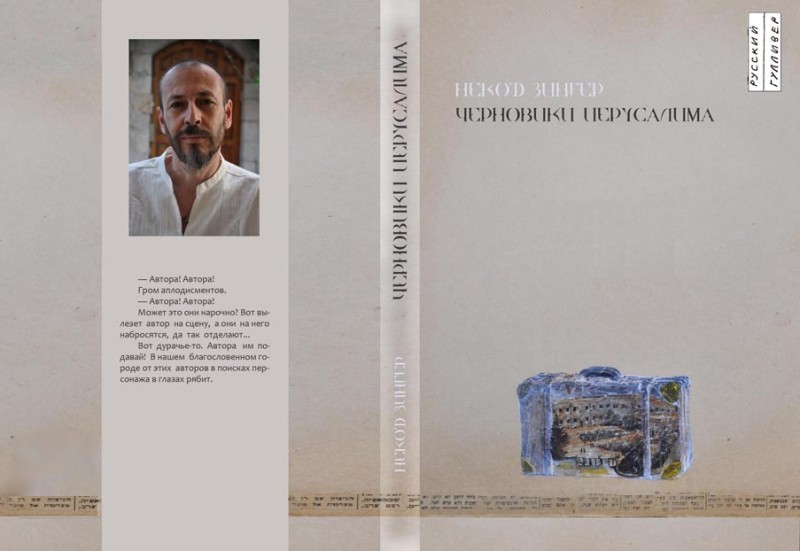

- И в пятикнижии, и во второй вашей книге прозы на русском языке «Черновики Иерусалима» ощущается неуловимый аромат театра (к тому же на страницах ее не раз звучит призыв: «Автора! Автора!»). Таким образом, за постмодернистской игрой прячется другая игра, в которой действие разыгрывается не столько в реальном городе, сколько на театральных подмостках. Верно ли это ощущение?

- Театральной игры в первом романе все-таки больше, чем во втором. Одна из пяти книг так и называется «Театр» и строится как оперный спектакль с увертюрой, актами и антрактами. А если говорить о противопоставлении города и театральных подмостков, то оно для меня просто несущественно. Живем мы, наряду с прочими измерениями, и в шекспировском: «Весь мир – театр». Но не менее актуальны и другие: Иерусалим для меня и вокзал, и психиатрическая больница, и зоопарк, и еще многое, но в первую очередь – книга, составленная из «обрывков толкований толкования различных толкований, зачастую довольно бестолковых». Обо всем этом прямо говорится в тексте. Зато реалии города, причем, не всегда самые широко известные, я стараюсь передавать как можно точнее. Это, помимо всего прочего, вполне краеведческая книга.

- В аннотации к изданию вы отмечаете, что кавычки в слове «Автор» в данном случае – неизбежный инструмент тотально ироничного отношения повествователя к вопросу о собственном авторстве. Имеете ли вы в виду тезис о том, что «мы ничего не создаем, мы лишь комментируем»?

- Нет, создаем, конечно – комментарии. Это совсем не так мало.

- В той же книге вы пишете: «Все города – не что иное, как черновики Иерусалима… Сегодня он для меня не Париж, а завтра изменится настроение, подует ветер из пустыни, и он станет мне не Багдадом. Тот, кто его придумал, нарочно создал его как пустое место, которое мы наполняем тем, чем захотим… ибо все оригиналы мира суть копии этого пустого места». Такое ли уж это и вправду пустое место?

- Думаю, что да. И не только думаю, но и чувствую. Пустое в самом высоком смысле слова. Не будем сейчас вдаваться в философию и теологию, скажем только, что пустота – понятие сакральное. И это не противоречит тому, что написано в моей книжке чуть ниже: «Все писания, священные для кого-то хоть на краткий миг… не тают в безвоздушном пространстве равнодушной безразмерной вселенной, но собираются здесь… между увесистым, вечно пребывающим в свободном падении небом и невесомой, почти нематериальной землей. Каким образом умещается здесь всё это пущенное на ветер богатство?.. Возможно, город, стоящий над бездной, не имеющий дна, подобно цилиндру фокусника, впитывает, всасывает в себя всё то, что приносит к пупу земли возвращающийся на свои круги ветер. Мельчайшие першинки былого величия – мириады всемирных историй и человеческих жизней – оседают на стенках его извилистых кровеносных сосудов, покрывают живую поверхность его экспериментальных срезов, вьются в его непокойном воздухе… Читающие книгу сует найдут способ восстановить по этим геологическим отложениям эфемеру мирового дыхания». Вот такая парадоксальная пустота.

- В вашем цикле картин «Цветы запоздалые» автор, напротив, реален. Хотя с другой стороны – призрачен, нездешен. Такой вот оксюморон. При этом автор сложен из цветов – как и все остальные персонажи под этим белым иерусалимским солнцем. По сути, вы создаете новую вселенную – из человеко-цветов. Жизнеспособна ли она? Или вы сознательно ее «засвечиваете» до прозрачности?

- Нет, нет, как уже говорилось, создание вселенной или даже какого-то абсолютно нового ее элемента – прерогатива иного Творца. Адаму было поручено ходить за садом и давать всему живому имена. Вот этим мы и занимаемся – осмыслением сущего, творческой комбинаторикой и комментариями – такие сами себе «наши мудрецы, блаженной памяти». Я стремлюсь по возможности адекватно передать мое видение и понимание Иерусалима. И в прозе, и в живописи. Тут и множественность авторов с подлинными и мнимыми цитатами, и негатив в сочетании с позитивом, и еще целый ряд комментаторских ходов. А что касается «Цветов запоздалых», то лучше всего об этой серии написал мой друг, писатель Александр Иличевский, в эссе «Tulipa Singeri», которое он включил в свою книгу о Иерусалиме. К тому, что он в ней разглядел взглядом физика и метафизика, трудно что-либо прибавить.

- Если вглядеться в ваши работы, во множестве их можно разглядеть ваш собственный лик.

- Надеюсь, что можно. Вообще, забота о своеобразии собственной творческой физиономии меня не гложет. Я прекрасно сознаю, что эта носатая индивидуальность просвечивает сквозь все маски, думать о ней совершенно ни к чему. В любой творческой работе есть множество гораздо более насущных и трудно решаемых задач. Одна из них заключается как раз в том, чтобы преодолеть собственные накатанные приемы. Это нежелание повторяться, конечно, очень мешает «всеобъемлющему росту валового продукта и повышению производительности труда», но в условиях той физической тесноты, в которой я пребываю, становиться на горло собственной песне всё же проще.

- Вашими переводами можно зачитываться с тем же удовольствием, с коим и вашими книгами, и вашими статьями. Присутствует ли в переводческой деятельности авторское начало? И как вы относитесь к этому труду – как к труду, как к писательству, со-творчеству? Ведь вы неизменно находите правильный тон, а это уже соавторство…

- Спасибо за добрые слова. Я успел полюбить литературный перевод и даже кое-чему в этой сфере научился. Увы, всё это пришло тогда, когда востребованность такого вида творчества резко пошла на убыль. Я имею в виду возможность издать действительно хорошо переведенное произведение подлинно художественной литературы, получить заказ, дающий материальную возможность проработать над переводом хотя бы несколько месяцев, что совершенно необходимо, если речь не идет просто о халтуре. Но я по-прежнему перевожу, часто – из чистого энтузиазма. Это, видимо, ответ на ваш вопрос. Если бы речь шла исключительно о трудовом процессе, а не творческом, я бы переводом заниматься не стал. Ведь я ужасно ленивый человек. Больше всего на свете люблю бесцельно глазеть по сторонам и наслаждаться чужими гениальными творениями.

- Вы особенно любите переводить книги Давида Шахара. Отчего?

- Давида Шахара я считаю совершенно уникальным и единственным в своем роде иерусалимским писателем мирового значения. Очень жаль, что русское издание его восьмичастной эпопеи прервалось на самом интересном месте, то есть после второго романа, когда я почувствовал, что уже складывается нужный язык. Шахара, кстати, безумно трудно переводить. Его иврит – самый нерусский из всех современных ивритов, с которыми я сталкивался. Я еще перевел для «Двоеточия» большой фрагмент третьего, особенно любимого мною романа «День графини». Но издательство «Мосты культуры», перестав получать субсидии, свернули проект переводной литературы, и дело встало. А эти романы, по-моему, совершенно необходимы для того, чтобы Иерусалим существовал и на русском языке. Для русского литературного бытия Иерусалима они важнее Амихая, важнее даже Агнона и, конечно же, бесконечно важнее Булгакова.

- Насколько мне известно, сейчас ожидает публикации ваш роман на иврите?

- Роман на иврите написан давно, более того, разными отрывками и урывками под видом отдельных историй он опубликован в нескольких периодических изданиях, примерно на две трети. С русскими «Черновиками Иерусалима» происходило нечто подобное: под видом отдельных рассказов и эссе они обкатывались на протяжении нескольких лет в разных журналах и антологиях. Теперь дело за малым: когда ивритский роман будет издан в том виде, в каком писался, то есть целой книгой? Надеюсь, что вскорости, в наши дни. Речь идет, собственно, о начисто переписанной на другом языке биоавтографии, о том, что я назвал как-то попыткой рассказать папуасам об эскимосах, причем на папуасском языке, в котором для доброй половины эскимосских понятий просто не существует слов. Это совсем не то, что перевести русский роман на иврит. Тут совсем другая композиция, масса других коннотаций, совсем иные языковые игры, иные рефлексии. Но многие сюжеты, конечно, повторяются. Я очень люблю возиться с разными языками, с визуальными и литературными, с русскими и с иностранными. Недавно отважился перевести одну свою историю из «Черновиков» на английский для журнала Jewish Fiction. Новые языки придают знакомому тексту дополнительные измерения, помогают гораздо лучше понять оттенки множества всемирных историй.

- В середине 1990-х вы решили вступить в прямую интеракцию с современным израильским искусством, создав инсталляцию «Памяти Робинзона Крузо» на тель-авивском пляже. Правда, безвестные вандалы разрушили ее тогда до основанья, но работа, к счастью, была восстановлена и выставлена в галерее «Бограшов». Что для вас значил этот проект?

- Во время первого фестиваля «Арт-фокус» Ариэла Азулай из галереи «Бограшов» предложила художникам выйти за пределы галереи и поработать на открытом пространстве одноименной улицы. Я очень этим проектом воодушевился и выбрал крайнюю точку – брег морской. Потому что для иерусалимского жителя море – это как Замок Кафки. В общем-то, весь проект описан в «Черновиках Иерусалима». Я исходил из того, что Робинзон, устраивающий свою жизнь-инсталляцию на необитаемом острове и ведущий концептуальный судовой журнал без особой надежды на зрителя или читателя, – это прообраз современного художника. Потом я не раз возвращался к этой идее, в частности, в проектах «Робинзон Крузо и другие библейские персонажи» и «Wasteland». Был один элемент, который переходил из проекта в проект: армейский деревянный чемодан, полный бутылок с посланиями потомкам, которые следовало бросать в пучину мирового «Океана сказаний».

- В тот же период после ваших выставок почила в бозе эта самая галерея «Бограшов»; ее руководительница, назначенная куратором Музея современного израильского искусства в Рамат-Гане, пригласившая вас поучаствовать в ряде концептуальных проектов, тут же слетела со своего поста; а музей Герцлии, неосмотрительно позвав вас выставляться, немедленно закрылся на капитальный ремонт. Цепь сиих мистических событий привела к тому, что вы зареклись сотрудничать с отечественными музеями. Надолго ли? И каковы, по-вашему, истинные причины подобной «несовместимости»?

- Я бы разделил создавшуюся ситуацию на два различных, хоть в чем-то и пересекающихся аспекта. Первый – личный, носящий, как вы сами заметили, совершенно мистический характер. Тут всё решают, видимо, звезды и прочие потусторонние силы. Так что не нам судить и загадывать – я не сторонник самостийной любительской каббалы и активного дилетантского вмешательства в партитуру сфер. Поживем, как говорится, увидим. Ну а за пределами сугубо личного, мне представляется, что отношения музеев и художников уже довольно давно и прочно зашли в тупик. Посмотрите на современные музеи, вот, хотя бы, на новый Музей Израиля: это же какая-то помесь стерильной операционной с аэропортом! Это не нейтральное помещение, которое можно как-то одушевить теми или иными экспозициями с различными художническими физиономиями. Нет, оно очень жестко, требовательнее любого куратора, диктует соответствующее искусство. Тут нужно подбирать экспонаты к интерьеру. Что и происходит. Ничто живое тут дышать не может. И это вовсе не только иерусалимская и не только израильская ситуация.

Если представить себе такой невероятный сюжет, что меня стали со всех сторон настойчиво уговаривать сделать в подобном месте выставку, то я оказываюсь перед серьезной проблемой. Не то чтобы я ее уж совсем никак не смог решить, но между такой уступкой уговорам, которая потребует придумывания специального концепта, и стремлением во что бы то ни стало проникнуть в этот музей, чтобы показать в нем то, чем я сейчас на самом деле занимаюсь, согласитесь, есть огромная разница. Однажды, совершенно не имея в виду подобной сверхзадачи, я сделал проект, который мог бы хорошо вписаться в такой музей. Я имею в виду инсталляцию «Прокрустово ложе израильского искусства» (но это русская перефразировка, а в оригинале, на иврите, конечно же – «Содомское ложе»). Кстати сказать, эту инсталляцию, после выставки в нашем Доме художников, действительно намеревался купить музей Тель-Авива. Меня уже поздравляли коллеги, но потом главный куратор музея передумал и исчез, видимо, вовремя почувствовав какой-то подвох. Повторять нечто подобное сегодня я бы не стал – работа в жанре пародии и автопародии меня не захватывает. Поэтому, если позволительно высказать пожелание, то пусть уж лучше мне дадут полную свободу выбирать себе площадки для выставок, работать с какими-то человеческими пространствами. Таких в нашем святом городе немало.

- В манифесте неоэклектики, который вы написали с Гали-Даной Зингер более двадцати лет назад, говорится: «Неоэклектика, превращая зрителя в экспонат, возвращает кунсткамере былое достоинство храма». При каких условиях зритель становится экспонатом?

- Зритель становится экспонатом в любых условиях, в тот момент, когда он возникает рядом с кунсткамерным сушеным крокодилом или любым иным дивом, на кое дивится. Это вопрос восприятия. Как в храме, где всякий элемент, от золотых гранатов до толп восхищенного народа, возвещал о величии Божием.

- Вы проделали забавные метаморфозы с Карлом Марксом – он де и солдат, и девица, и знакомый нам типаж с голым брюхом… Симпатизируете? - Вы проделали забавные метаморфозы с Карлом Марксом – он де и солдат, и девица, и знакомый нам типаж с голым брюхом… Симпатизируете?

- Вы забыли еще ультраортодокса в полном облачении. Да, я симпатизирую Калеву Генеху. В «Черновиках» его бренные останки подвергаются перезахоронению на Масличной горе. Но марксистом не являюсь, так же, как и он сам.

- В вашей семье хранится немало преданий – вспомнить хотя бы ваш мемуар «Первая мировая». Тем самым вы опровергаете постулат о том, что у евреев нет корней… Насколько далеко уходит ваша родословная?

- Точно не скажу. Корней у меня, как и у всякого родства помнящего, конечно, немало, как еврейских, так и нееврейских, причем я подозреваю, что последние, где-то в самых глубоких слоях почвы, тоже таят свое еврейство. Я имею в виду русских дворян, царскосельского лицеиста Константина Карловича Данзаса и мемуариста Степана Петровича Жихарева. Один почитался потомком остзейских немцев, другой – испанцев. Сами понимаете, насколько сие подозрительно. Но и самые кошерные еврейские корни отнюдь не мешают шестовскому апофеозу беспочвенности. Я очень серьезно воспринимаю тот факт, что Всевышний завещал праотцу нашему Аврааму эту землю в вечное владение для того, чтобы ходить по ней, а вовсе не сидеть на месте.

- Кстати, по какому случаю вам был пожалован титул, барон Некод Зингер Силандский?

- Баронский титул был пожалован мне принцем-правителем принципата Силанд, Роем Бейтсом, за выдающийся вклад в развитие государства, разместившегося на брошенном после войны морском форте в Северном море, в 13 километрах от английского побережья. Но я тут совершенно ни при чем, весь вклад внесла баронесса, подарившая мне титул на пятидесятилетие. Это отнюдь не мешает мне баронством дорожить и быть патриотом Силанда, хотя свое второе отечество я до сих пор не посетил и, возможно, уже не посещу, поскольку на его территорию сейчас можно попасть, только прилетев на частном вертолете или быв поднятым с лодки на тросе. На первое не хватит денег, на второе – спортивной подготовки.

- Ваше неравнодушие к старине – с чем оно связано? Я имею в виду не только мемуары, но и цикл ваших статей «новые старые новости» о прошлых достижениях и недостатках Святой Земли; и книжку-картинку Grammophon с соответствующим переплетом; и вашу яффскую выставку «Свалка мифов»; и то, что вам небезразличны старые вещи и полуистлевшие страницы – мне вспоминаются ваши работы со старыми фотографиями, с фрагментами старых газет и людей из раньшего времени...

- Дело в том, что о будущем я знаю слишком мало, чтобы о нем рассуждать, а настоящее превращается в прошлое прямо на глазах. Так что объектом искусства и литературы неизбежно становится прошлое, что бы там ни заповедовал юноше бледному со взором горящим Валерий Брюсов. Старина ли это? Я не знаю. Для меня это и материалы жизни, и ее приметы. Сегодняшнее утро у кого-то уже наверняка вызывает острую ностальгию.

- На выставке «Свалка мифов» в галерее «Кайма» вы представляли трехмерные артефакты, помещенные в ящички. Этой выставкой – поясню для несведущих – вы отметили двадцатилетие упомянутого выше манифеста неоэклектики. Тогда же, 20 лет назад, появились ваши ящички – очень театральные, напоминающие коробку сцены. Театр, так или иначе, присутствует во всем, что вы делаете?

- Совершенно верно. Это такой альтернативный театр, не требующий от меня того, к чему я не способен: руководить коллективом, быть Карабасом Барабасом с семихвостой плеткой. Свою железную режиссерскую волю я предпочитаю направлять на себя самого. Иногда это даже приносит плоды.

- В своем выступлении на выставке вы говорили о том, как быстро умирают мифы – не растворяясь при этом окончательно; однако, разлагаясь, они отравляют окружающую среду. Следовательно, возвращая их к жизни, придавая им новую значимость, вы выполняете некую экологическую миссию?

- Почти так, но не совсем. С мифами сейчас принято расправляться, и это представляет смертельную экологическую опасность. Мифоборцы, видимо, как говорят англичане, плохо изучали своего Кокто. Ведь мифы по своей природе бессмертны, они не могут исчезнуть. Но они могут, извратившись, начать чудовищно разлагаться. Одна из задач художника (он же писатель, поэт, композитор) – забитый до такого состояния миф выходить, переориентировать и вернуть к подлинной жизни.

Мифотворчество, оно же мифоборчество, по-моему, – основная задача искусства. Если написанная книга, симфония или картина или сам их автор не порождают или не развивают мифа, то не совсем понятно, чем они собственно занимаются. Я, по мере своих сил, стараюсь способствовать мифологизации нашей действительности, в первую очередь Иерусалима. Этот город, вроде бы, квинтэссенция мифа. Но этот сложносоставной миф нуждается в новом взгляде, вернее, в новых взглядах, потому что односторонняя точка зрения превращает его в нечто совершенно ему не свойственное – в плоский двумерный объект. В «Черновиках» я сделал кое-какие попытки в этом направлении. А трамплином к этой дерзкой попытке послужили «Билеты в кассе» – опыт мифологизации города моего детства, Новосибирска.

- Можно ли отнести ваши работы к разновидности «Recup'Art» – «помоечного искусства»?

- В какой-то исторический момент я этим занимался. Мы с Гали-Даной даже участвовали в совместном с барселонскими художниками «помоечном» проекте в Иерусалиме, тогда это называлось «Drap art». Сейчас я от этого довольно далек, но симпатизирую. Это почти как с Марксом.

- Что еще хранит ящик Пандоры – пардон, Некода Зингера?

- Не скажу. Потому что точно не знаю. Но надеюсь, что еще что-нибудь из него удастся извлечь на свет божий.

- И все-таки, если обратиться к феномену свалки без кавычек – отчего она столь любезна вашему сердцу? Откуда эта страсть к воплощенному прошлому, отчего вас так прельщают старые вещи, старые идеи и прочие проводники исторической памяти? Игра ли это в постмодернизм?

- Постмодернизм умер, замученный головотяпами-теоретиками, так и не выполнив своего исторического назначения, не реализовав заложенных в себе самом возможностей. Он остается в памяти потомков угрюмой бессмысленной тягомотиной. А должен был стать бесконечным фейерверком свободно сочетающихся образов и идей. Недавно мы с Гали-Даной говорили о том, что все моды уходящей эпохи оказывались не тем, за что мы их, со свойственным нам, видимо, оптимизмом, принимали: мультикультурализм не дал свободного творческого взаимодействия культур, но вместо этого рассовал по мировым столицам энное количество этнических гетто; постмодернизм не освободил человечество для вольной творческой игры, но лишил всякого смысла даже самые простейшие человеческие действия. Теперь на смену этому катятся иные телеги на квадратных колесах, не имеющие к искусству ни малейшего отношения, но претендующие на безграничное влияние. Если художник не сможет остаться самим собой, они его раздавят, как миленького. Но он сможет. Историческая память ему в этом поможет. |

- Вы проделали забавные метаморфозы с Карлом Марксом – он де и солдат, и девица, и знакомый нам типаж с голым брюхом… Симпатизируете?

- Вы проделали забавные метаморфозы с Карлом Марксом – он де и солдат, и девица, и знакомый нам типаж с голым брюхом… Симпатизируете?